En parallèle du denim véritable révolution du vêtement de travail en Amérique, le bleu de travail a quant à lui, marqué l'Europe moderne. Véritable vêtement emblématique des profondes mutations du monde du travail, c’est un habit pétri de valeurs qui vient raconter des histoires de durs labeurs et de combats sociaux, économiques et culturels.

Le bleu de travail : son histoire et son héritage

1 – L’histoire du bleu de travail

Les contraintes vestimentaires liées à la Révolution Industrielle

Le bleu de travail a une existence pratique pour répondre à une contrainte, une demande, un contexte celui de la modernité. Le bleu est connoté et associé aux labeurs dans les représentations sociales, il renvoie à la masculinité et devient une identité ouvrière construite à l’usine.

Emblématique de par sa couleur vive, le bleu de travail est avant tout un vêtement de fonction qui s’inscrit dans l’Histoire. Conçu pour le travail, il prend plusieurs formes, de la blouse à la cotte de travail en passant par l’ensemble pantalon et veston. Le point commun de ces pièces, c’est qu’elles se portent généralement par-dessus les vêtements personnels du travailleur.

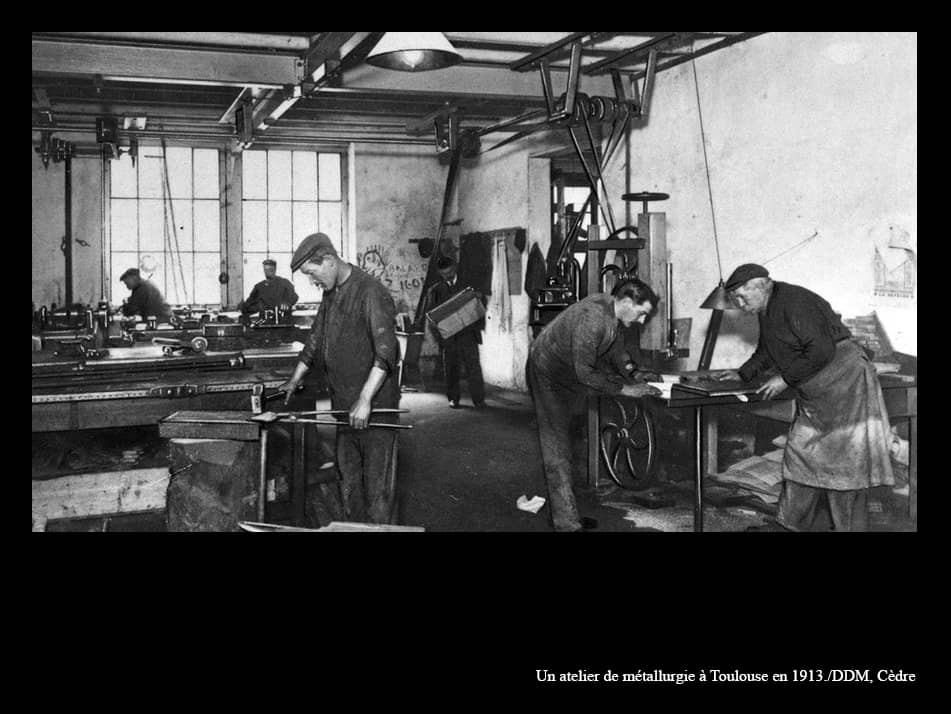

Tout commence lors de la Révolution Industrielle, les premières machines mécaniques puis semi-automatiques dans les usines et les ateliers font leur apparition. Dans ce contexte de changement, les méthodes de travail évoluent et ébranlent l’organisation de travail et la vie des ouvriers. Les nouvelles machines amènent leurs lots de contraintes pour les vêtements de travail et entraînent déchirures, salissures, projections. Il faut adapter les vêtements et trouver une tenue de travail adaptée, qui puisse aussi protéger le travailleur des éventuels dangers.

La Révolution Industrielle, c’est aussi une industrie qui se développe au profit de l’artisanat. Les petits ateliers disparaissent pour être remplacés par des usines allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d’ouvriers. Dans ces conditions, apparaît une nouvelle contrainte vestimentaire : la recherche d’une uniformité des équipes.

Le bleu de travail, symbole de la classe ouvrière et de la solidarité entre travailleurs

Le bleu de travail voit alors le jour, alliant confort et sécurité des salariés. Il privilégie une coupe simple et droite lui permettant d’être enfilé au-dessus des vêtements personnels. Pratique et économique, sa résistance fait ses preuves. En effet, au milieu du XIXème siècle, il est l’uniforme de référence pour les sites industriels.

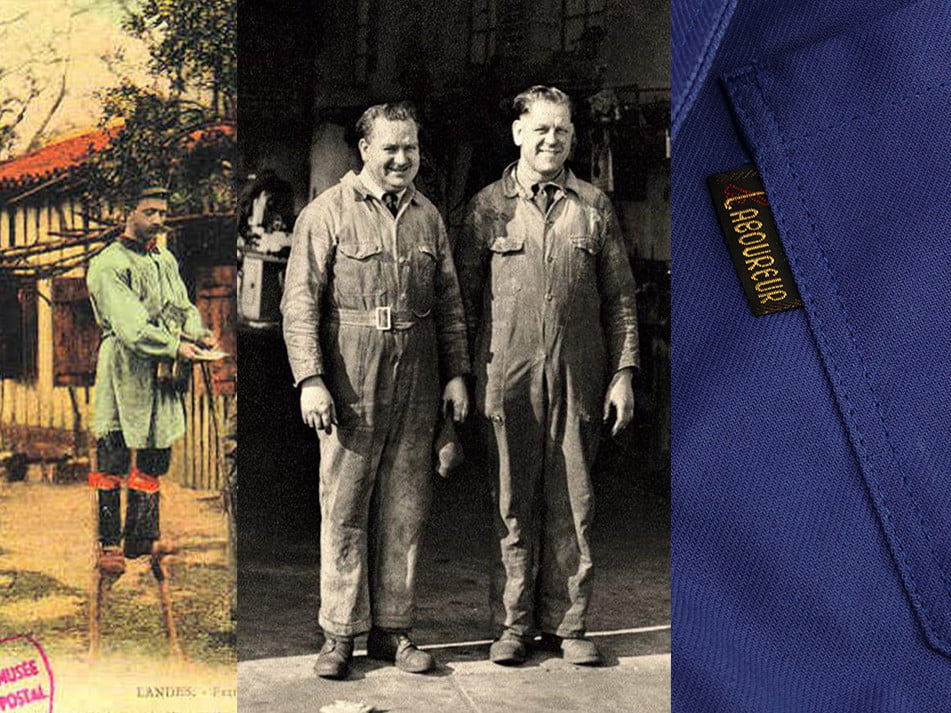

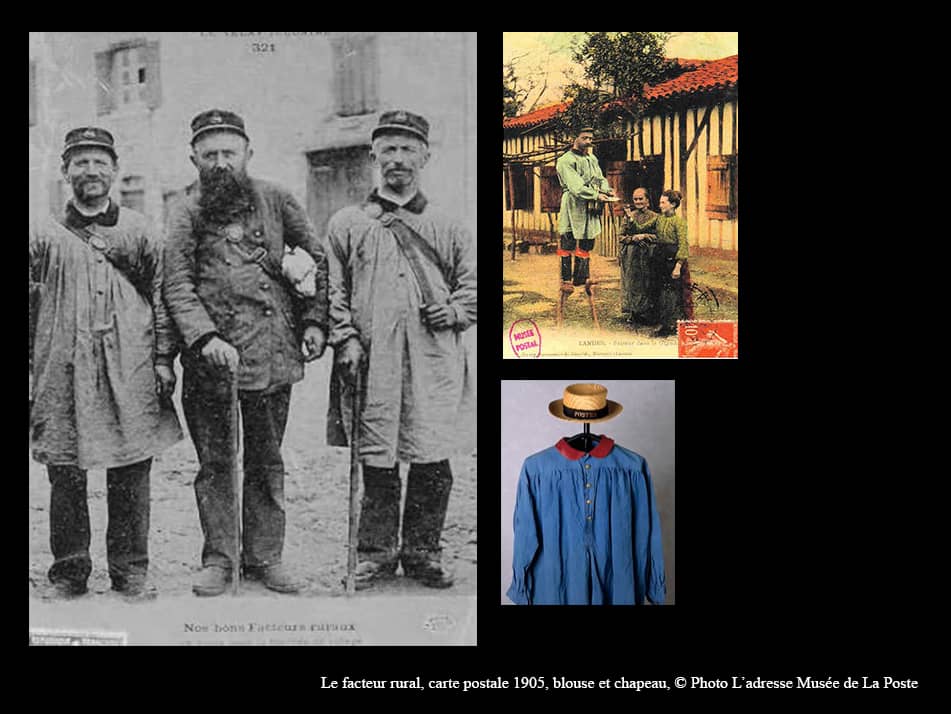

Son succès le démocratise au-delà de l’usine. Les fabricants saisissent l’opportunité de créer des bleus en fonction des métiers avec notamment des positions de poches stratégiques. Prenons l’exemple des facteurs qui ont adopté pendant plus d’un siècle un bleu de travail spécifique caractérisé par une blouse ample bleu muni d’un col écarlate.

Porté par les ouvriers, imposé par l’industrie, le bleu dépasse son rôle de vêtement de protection et devient assez naturellement le symbole de la classe ouvrière. Il faut imaginer les sorties d’usine avec quelques centaines de travailleurs, tous identifiables par leur veston bleu. L’expression “cols bleus” pour désigner les ouvriers perdure encore aujourd’hui, en opposition à “cols blancs” qui désigne les salariés des bureaux.

L’histoire de la veste de travail continue et le vêtement évolue en différentes pièces, à commencer par la blouse de travail droite munie d’une ceinture. Les pièces du bleu traditionnel se déclinent en plusieurs modèles, comme la salopette de travail, la combinaison de travaom ou encore l’ensemble deux pièces, pantalon et veston. Ces différentes formes sont des modèles pratiques pour l’employé qui se vêtit de son habit et peut directement se mettre à la tâche convenablement notamment grâce aux nombreuses poches dont les modèles sont dotés.

2 – Les caractéristiques des bleus de travail

Le bleu de travail est un nom qui lui vient tout droit de sa couleur bleue !

Au XVIIIème siècle, la coloration des vêtements est coûteuse pour des résultats dont la qualité n’est pas constante, le procédé de fixation étant délicat. Tout bascule dans les années 1700 avec la découverte accidentelle du “bleu de Prusse” ou “bleu de Berlin” (la Prusse ayant plus tard intégré l’Empire allemand, devenue l’Allemagne). C’est le premier pigment synthétique moderne. Grâce à l’industrialisation de sa fabrication (donc son faible coût) et l’uniformité de sa teinte, ce pigment est un succès commercial. Sa première utilisation textile majeure se fait pour des uniformes de l’armée prussienne sous Frédéric-Guillaume Ier

Ce pigment a joué un rôle très important dans la popularité du bleu de travail au sein des vêtements professionnels. Le bleu est rapidement standardisé et devient intemporel, utilisé dans des métiers maritimes ou encore postaux.

La couleur bleue a aussi connu son évolution principalement sur son procédé de fabrication. Nous pouvons noter, la synthèse de l’indigotine en 1882 ou encore le bleu indanthrène qui résiste à la lumière, aux intempéries et à la chaleur (150°C) créé par BASF en 1901.

Au niveau de sa matière, il est à l’origine réalisé dans une toile épaisse en coton dont le tissage est particulièrement serré, ce qui lui apporte solidité et robustesse. L’autre avantage de cette toile, c’est qu’elle convient autant aux fortes chaleurs qu’aux saisons du froid. Dans les métiers de transformation du métal, l’épaisseur et la solidité de la toile permettent au vêtement de mieux résister aux projections de fonte en fusion et donc de protéger l’ouvrier. Mais il existe également des vestes confectionnées dans d’autres matières, notamment la veste de travail en laine, idéale pour les environnements froids.

Il existe aujourd’hui de nombreux bleus de travail avec des caractéristiques propres à chaque époque. Aujourd’hui la réglementation dans le vêtement de travail est devenue plus stricte afin de protéger les salariés qui en portent et d’en faire un véritable outil de protection. En ce qui concerne le textile, des décennies de recherches, notamment liées aux produits chimiques, ont permis à de nouvelles matières plus techniques d’émerger : du Cordura anti-abrasion, des fibres d’aramide retardant à la flamme. Cependant les modèles classiques de bleus de travail sont toujours d’actualité, revisités par le biais de nouvelles couleurs et de nouvelles matières notamment la moleskine qui est apparue en 1920 pendant l’entre deux guerres.

3 – Le bleu de travail Le Laboureur

La fabrication du veston Le Laboureur : un savoir-faire français

La veste bleu de travail est un vêtement durable, utilisé depuis plus d’un siècle. Bien pensé, il est peu modernisé au fil des années et conserve encore sa forme historique.

Chez Le Laboureur, nous l’appelons tout simplement “le veston”. Nous pourrions l’appeler le “bleu”, le “bourgeron” mais nous n’avons pas de revendication spéciale, nous fabriquons juste un vêtement de travail pour nos clients artisans.

Afin de répondre à une population en quête de symboles, nous nous permettons d’amener ponctuellement un brin de fantaisie à cette pièce symbolique. Nous essayons de nouvelles matières et présentons parfois des couleurs audacieuses mais en préservant sa coupe caractéristique.

C’est aussi pour nous une manière de rendre accessible l’histoire de la classe ouvrière, en France et au-delà de nos frontières.

Notre veston de travail Le Laboureur possède une coupe traditionnelle droite avec des manches amples et trois poches plaquées ainsi qu’une poche intérieure. Elle possède une griffe historique de la maison, cousue à l’intérieur de la veste, qui est la preuve de son authenticité.

À l’exception du veston grisette et Bugatti, l’intégralité des vestons Le Laboureur est fabriquée dans notre manufacture de Digoin en France. Nous recevons le tissu, le matelassons, le découpons puis nous montons le produit sur des machines à coudre. Quelques finitions sont nécessaires ainsi qu’un contrôle qualité, avant d’estimer le veston propre à aller sur les chantiers.

La maison Le Laboureur fabricant avant tout du vêtement de travail, nous avons diversifié notre gamme de vêtements et nous fabriquons aussi plusieurs types de pantalons, cottes et combinaisons aux caractéristiques variées comme de multiples poches, des ceintures hautes, conforts ou bien élastiquées, des bretelles réglables et une grande variété de couleurs.

4 – Conclusion : un vêtement aux valeurs fortes

La fabrication du veston Le Laboureur : un savoir-faire français

L’histoire du bleu de travail est fascinante et continue d’inspirer. Si pour Le Laboureur sa mission reste de protéger le travailleur, nous observons aujourd’hui une volonté de faire évoluer ce vêtement sur ses fonctionnalités et surtout sur sa forme, ses couleurs et ses matières.

C’est un hommage fascinant à observer et qui font de ce produit un vêtement “à la mode”. Pour les marques, vous le constaterez, c’est une opportunité de faire un surcroît d’activité. Cependant la mode est capricieuse et cyclique et cela ne s’adapte pas toujours à un vêtement qualifié d’intemporel.

Le Laboureur est une entreprise ancienne qui a vocation d’être toujours à vos côtés demain. Pour cette raison, c’est avec prudence que nous ne cédons pas aux sirènes dangereuses de la croissance et que notre production de vestons reste limitée, qu’il est parfois difficile de s’en procurer. Si vous avez la chance d’être propriétaire d’un de nos vestons, nous vous invitons à le chérir comme nous le faisons.

Dans notre atelier de Saône et Loire, nous continuerons toujours à le fabriquer en priorité pour sa raison d’être : protéger les travailleurs.

Si vous cherchez nos vestons pour vous accompagner sur les chantiers, nous vous informons que la majorité de nos produits est disponible chez nos revendeurs en France et à l’étranger. Pour vous aider, une carte est disponible sur la page revendeurs.

Sources

Cet article contient des informations disponibles sur le Podcast Le bleu de travail, le grand uniforme des métiers par Emmanuel Laurentin ainsi que la conférence de « Travailler en bleu » réalisée par les Archives du monde du travail conférence inaugurale proposée par l’historien Jérémie Brucker, membre associé de l’UMT TEMOS à l’Université d’Angers.